2025.03.24

聖風会が年に1回発行している広報誌『クローバースマイル』。

今回は先日発行したばかりのクローバースマイルvol.16より、先ずは「聖風会の快眠のススメ」の記事をシリーズでご紹介しています(今後、WEBメディア限定記事もご紹介したいと思いますので、お楽しみに!!)。

今回は第②回です。

ぜひとも、ご覧いただければと思います。

広報委員:(第①回記事で)あげていただいた5つのことは、いきなりは難しいかもしれませんが少しずつ取り入れて実践できそうですね。

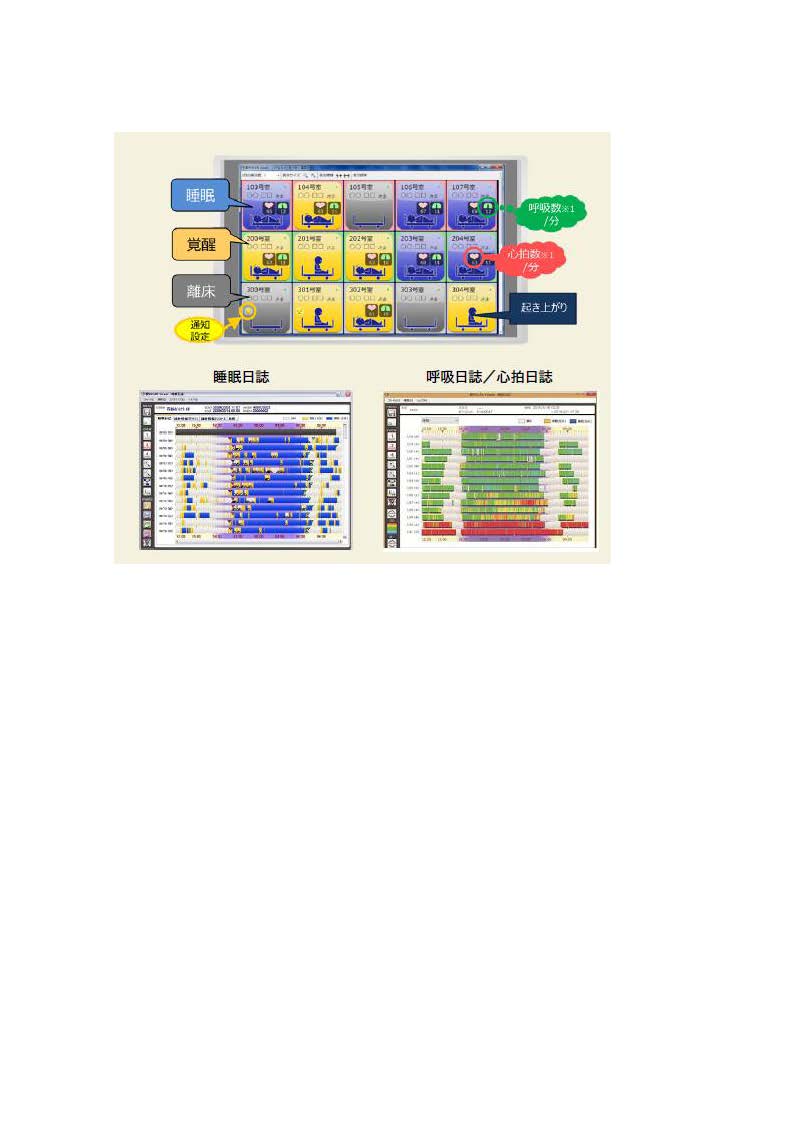

今、聖風会でも導入が進んでいるパラマウントベッドの見守り支援システムですが、さらに質を向上させるためにどのように利用していけばいいのでしょうか?

ご利用者の睡眠の質を向上させるためには、日々の規則正しい生活が大切ですが、睡眠状態を把握し、記録をつけることも大切です。睡眠状態を把握できると、ご利用者の方が「本当に眠っているのか」が分かり、一人ひとりにあったケアプランの作成ができるようになります。

睡眠測定はスマートフォンのアプリでも多く開発されています。ですが、見守り支援システムの核となるベッド設置型の体動センサーは「いつ、ベッドで、どのくらいの時間を過ごしているのか」、さらに「眠っているのか、眠っていないのか」を測定することができます。

正確な睡眠状況が分かると、日中の活動や夜間の離床の頻度といった睡眠と覚醒の昼夜のメリハリが把握できるようになります。これにより職員は眠れない要因のどこからアプローチすべきかを検討しやすくなるのです。

マットレスや敷布団の下に敷いて電源を入れるだけで使用できて、身体に何も装着しないので、ご利用者に機器の存在を感じさせずに自然な睡眠を計測できます。計測したデータは専用のアプリでリアルタイムに閲覧できるので、ご利用者の状態に合わせたケア・見守りに利用できます。

また離床センサーや起き上がりセンサーよりも早く、ご利用者がベッドで目が覚めたタイミングで通知することができます。

-scaled.jpg)

高齢になると、痛みや不快感といった健康上の問題や薬の副作用の影響もあり、ちょっとしたことで目が覚めやすくなり、睡眠の質が低下してしまいがちです。ですが、見守り支援システムのお知らせ機能をうまく活用すると、職員が近くにいなくてもご利用者の安全を確保しながら、より良い睡眠につなげられるようになります。

睡眠データを長期的に記録すると、睡眠パターンを把握できるようになります。そうすると薬の副作用で眠れないときや、睡眠の認知にズレがあるときなど、データを基にしたアプローチができるのです。例えば、いつもは夜間に離床することはないのに、最近は夜間に2 回以上起きている様子があるなら、原因を探り改善策を考えられます。

またご利用者自身が「眠れていない」と言っていても、睡眠データを見れば「どう眠れていないのか」の参考にできます。ベッドにいる時間が長いために覚醒時間も多いものの、8時間眠れていても本人の申告から薬を多く出されてしまうケースもあります。ですが、睡眠データがあると「睡眠時間は足りていそう」と、職員がご本人やかかりつけ医にも正しく伝えることができます。

さらに、データ化することはご本人だけではなくご家族にも、データを見せながら「夜はしっかりと眠れていますよ」という具体的な声かけができるので、安心感にもつなげられます。

このように、見守り支援システムを活用して睡眠日誌を検討していくと、さまざまな視点からアプローチが可能になり、より良い睡眠環境を整えられるようになります。

~第③回につづく~