2025.04.28

私たち社会福祉法人聖風会では、「高齢者虐待は絶対に許さない」という理念のもと、虐待防止を最重要課題の一つとして取り組んでいます。現場での不適切な対応を指摘し改善し合える風土づくりを目指し、利用者の尊厳を守りながら、その人らしい生活を支援することを行動指針としています。

このシリーズ6回目となる今回は、昨年度(令和7年3月11日)実施した「指導職・管理職虐待防止研修」の内容について、ご紹介いたします。

研修は各部門ごとの集合型と事業所間オンライン型を組み合わせた形式で実施しました。

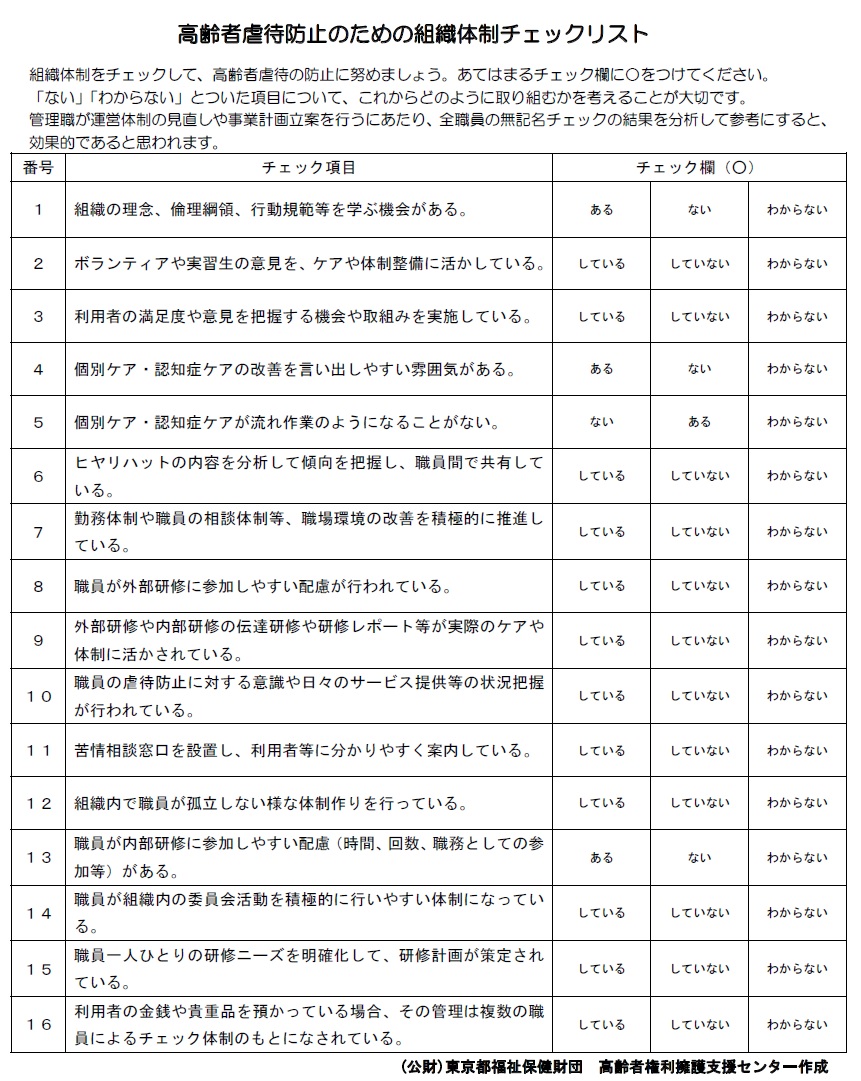

今回のグループワークも前回に引き続き、参加者(指導職(主任)以上)に『高齢者虐待防止のための組織体制チェックリスト』((公財)東京都福祉保健財団 高齢者権利擁護支援センター作成)を事前に行ってもらました。

その後、部門毎のチェックリストの集計結果に基づき、各部門にて取り組みが必要または、取り組みの見直しが必要なチェック項目を抽出し、検討するというものでした。

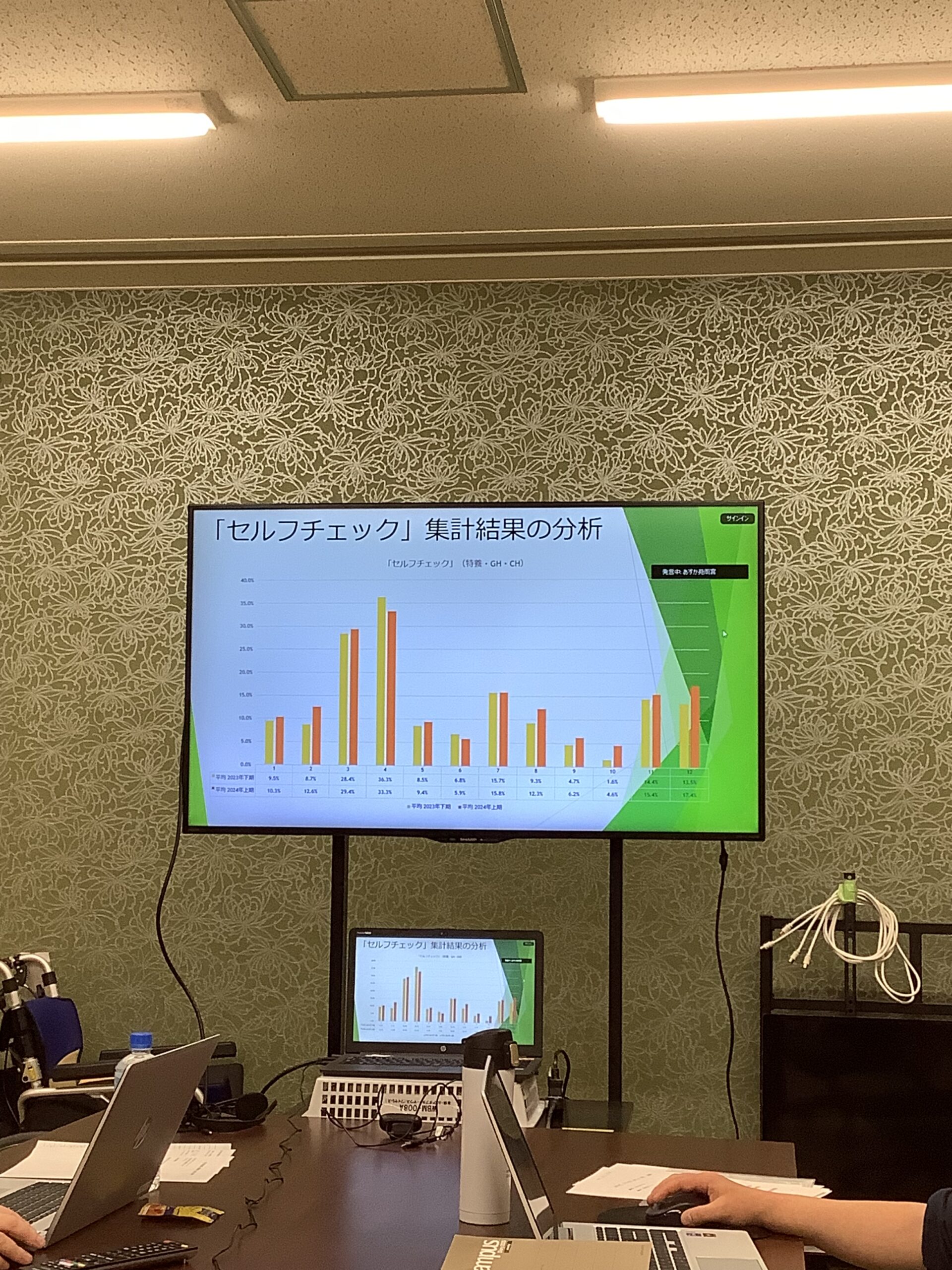

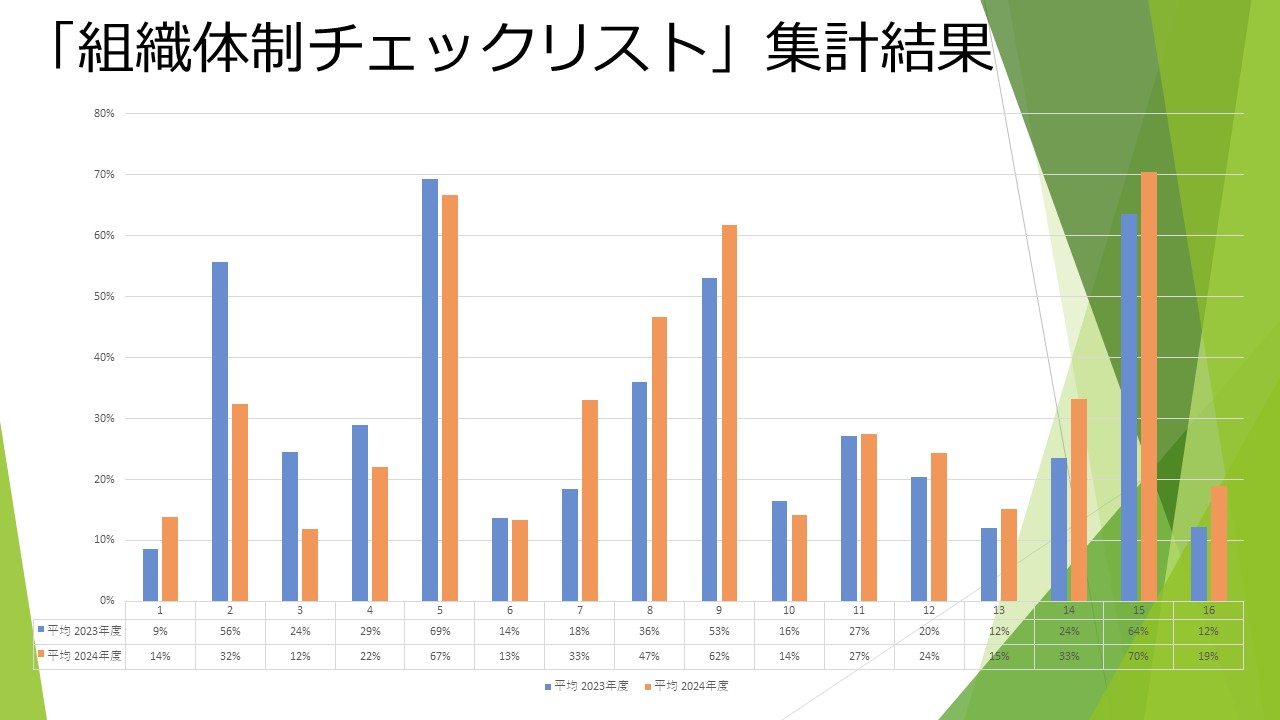

上記のグラフは、「ない」「していない」「わからない」といった否定的な回答の割合を示しています。このため、値が低くなるほど改善が進んでいると解釈できます。

設問2では、「ボランティアや実習生の意見をケアに活かす取り組み」が昨年度に比べ大幅に向上しました。 コロナ禍で停止していた地域ボランティアや実習生の受け入れを再開したことで、小学生や地域住民との交流も復活し、現場に新たな意見や視点が届き始めたことが要因と思われます。この結果は、地域とのつながりがケアの質向上に寄与することを再確認させるものでした。

・個別ケアの課題(設問5) 流れ作業のような認知症ケアの傾向が改善されつつあるものの、依然として高い数値が維持されています。一部の職員が他の職員のケアに問題を感じていることも影響しているのではと読み取れます。この課題をテーマにしたグループワークがいくつかの拠点で進められており、今後の改善が期待されます。

・研修の課題(設問8・9・15) 外部研修への参加の配慮が十分でないと感じる職員が増加した背景には、介護業界の慢性的な人手不足が影響していると推測されます。また、研修内容が現場で十分に活用されていないとの回答が増加しており、職員間で内容を共有する場の不足が課題として挙げられました。さらに、個別の研修ニーズを考慮した計画が不足している状況も依然として続いています。法的に必須となる研修が増加しており、研修計画が組みにくいという課題が依然としてありますが、等しく学びの機会を確保する必要があります。