2025.05.05

私たち社会福祉法人聖風会では、「高齢者虐待は絶対に許さない」という理念のもと、虐待防止を最重要課題の一つとして取り組んでいます。現場での不適切な対応を指摘し改善し合える風土づくりを目指し、利用者の尊厳を守りながら、その人らしい生活を支援することを行動指針としています。

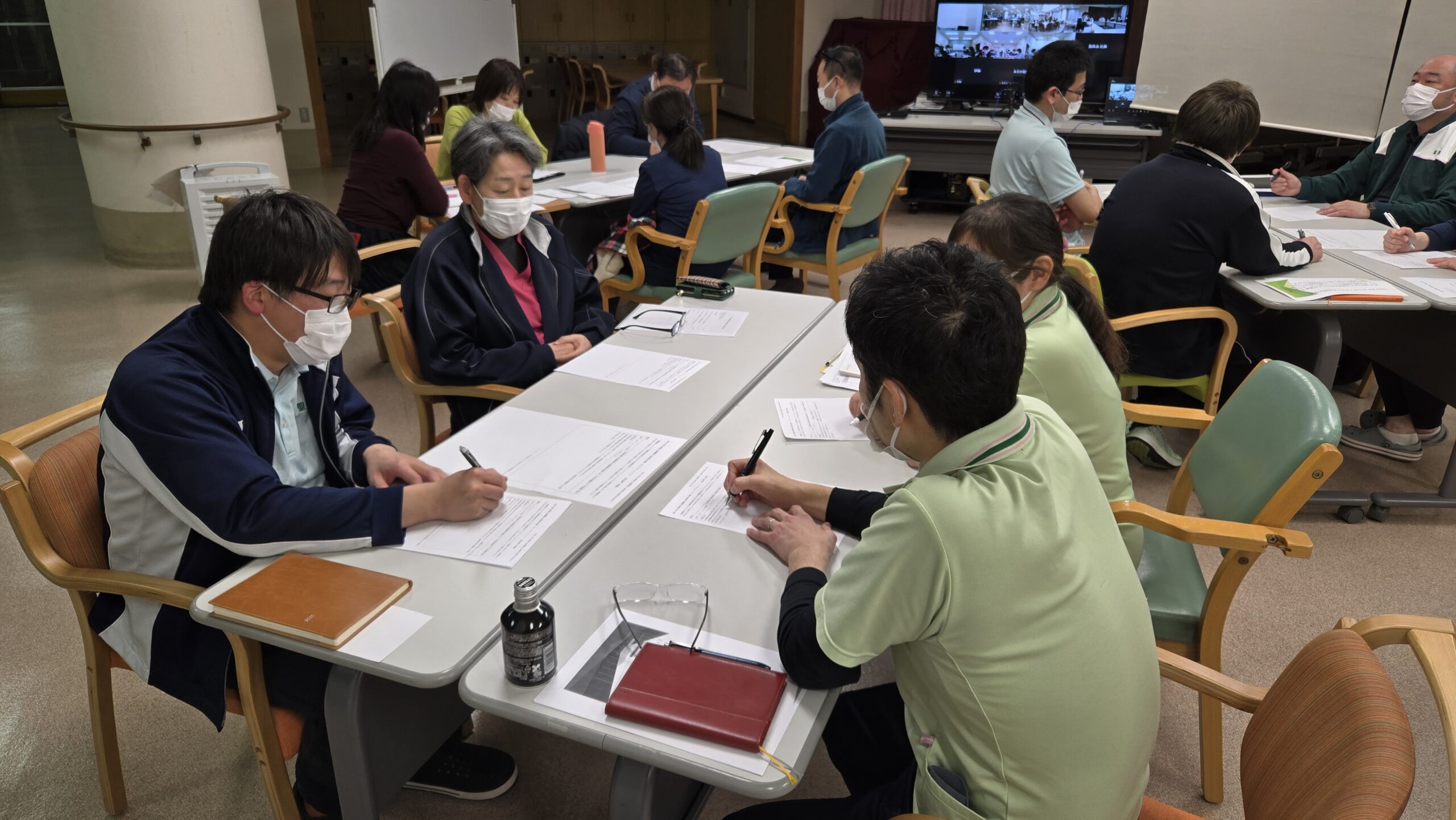

このシリーズ7回目となる今回は、前回に引き続き、昨年度(令和7年3月11日)実施した「指導職・管理職虐待防止研修」の内容について、ご紹介いたします。

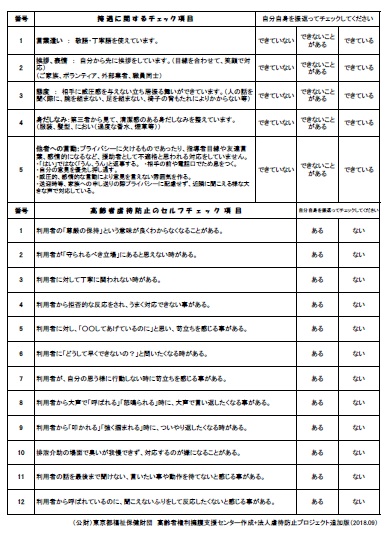

聖風会では、人事考課の時期に合わせて、年2回、全職員を対象に「虐待の芽チェックリスト」を実施しています。各施設長が「虐待防止担当者」として集計を行い、それを「虐待防止プロジェクト」に提出。さらに、集約された情報を分析し、改善に役立てています。

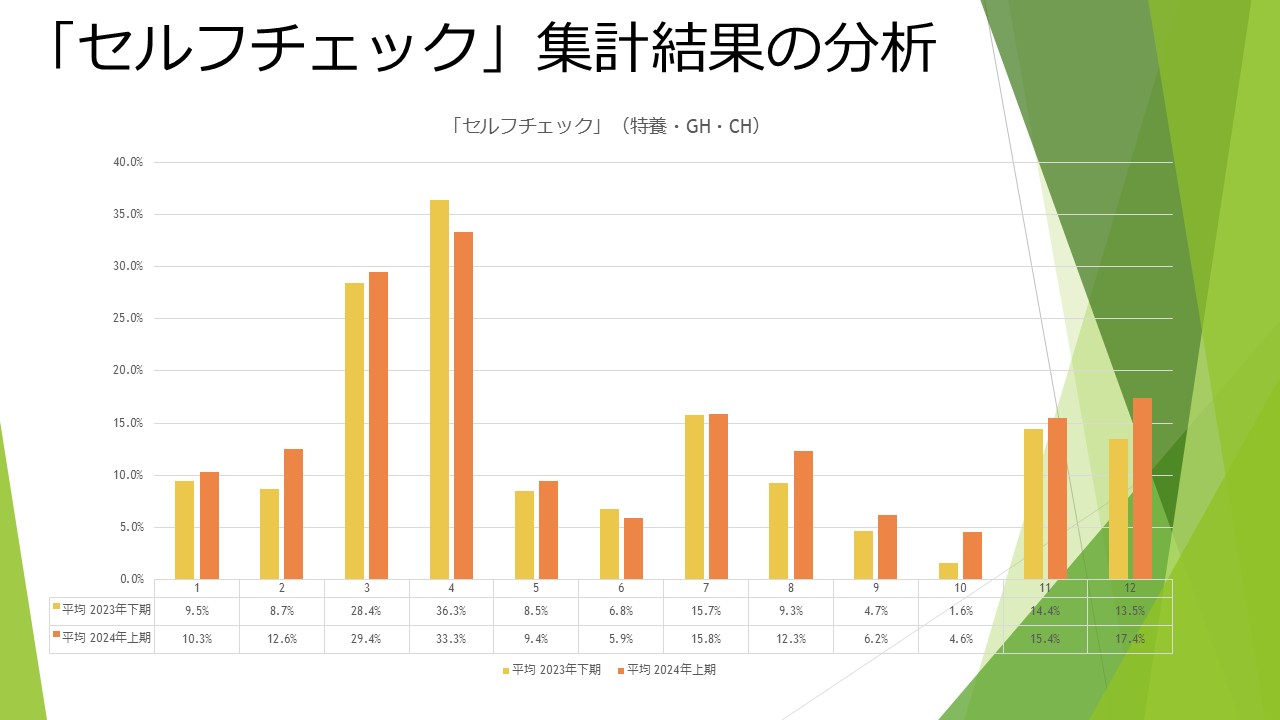

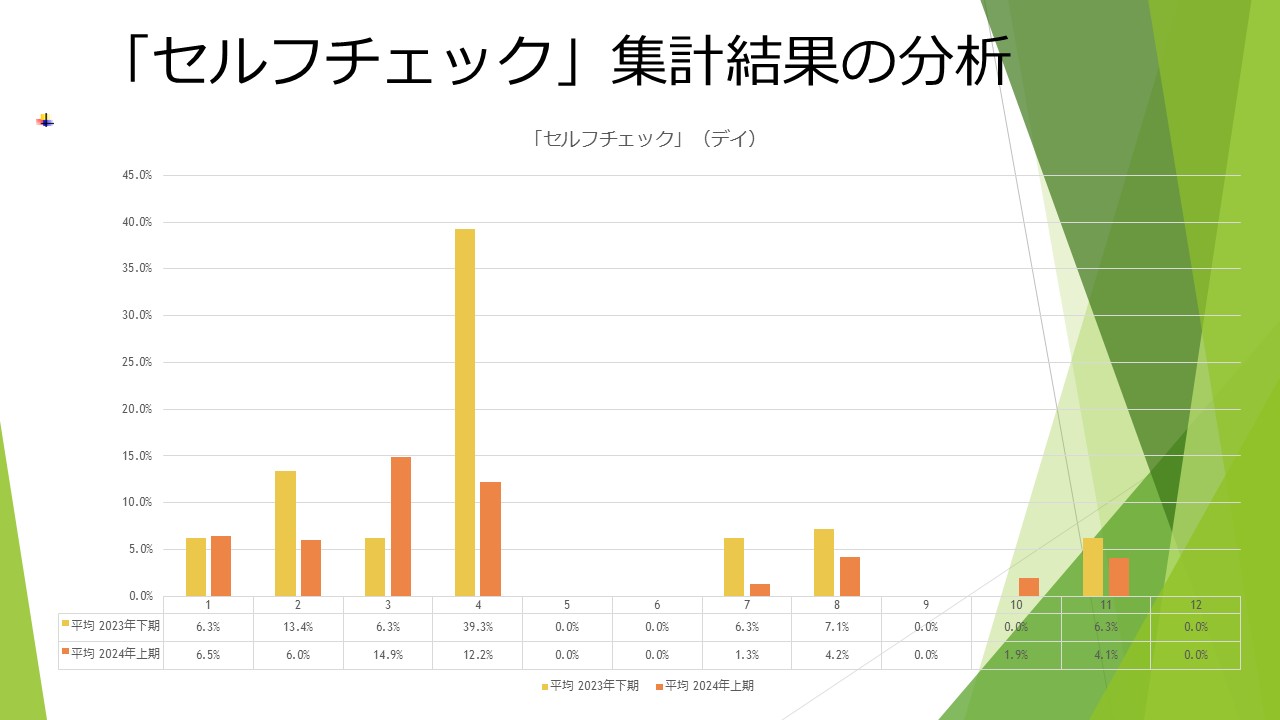

また同時に、「接遇に関するチェック項目」と「高齢者虐待防止のセルフチェック項目」も実施しています。以下のグラフは、「高齢者虐待防止のセルフチェック項目」における法人全体の「入居型施設(特養など)」と「デイサービス」の職員に対する集計結果を示しています。

研修では「高齢者虐待防止のセルフチェックリスト」の必要性と活用方法について学びました。

私たちは対人専門職として、常に最高の価値を提供することを目指しています。しかし、日々の業務では、うまくいかないことや、もっと良い方法がないかと悩む場面があるかもしれません。利用者が満足しているかと自問することもあるでしょう。こうした迷いや不安を前向きに捉え、虐待を防止するための行動に繋げるためには、セルフチェックが重要です。

虐待を引き起こしやすい心理状況を理解し、それに対応することで虐待を予防できます。

たとえば、心の中にマイナスな思い・感情が生じることがあります。それ自体が悪いわけではありませんが、重要なのは以下のポイントです。

- その感情に気づくこと

- 適切に手当をすること

- 助け合える環境をつくること

「うまくできない」と感じたときは、日誌やユニット会議などでその内容を共有することが役立ちます。

面談を通じて、以下の点に留意することが重要です。

1. マイナスな感情が生じたときに、周囲に相談できているか。

2. マイナスな感情が生じたときには、より意識してケアに取り組む必要があることを伝える。

指導職として、こうした状況を見逃さず、適切に対応する姿勢が求められます。

セルフチェックリストは、私たちが利用者に対してより良いケアを提供するための重要なツールです。迷いや不安を抱えることは自然なことですが、それを共有し、前向きに乗り越えることで虐待を防止し、より良い福祉環境を構築していきましょう。